Monument aux morts de 14-18 à Soufflenheim

UNE CURIOSITE[1] : UNE STATUE DE JEANNE D’ARC À… SOUFFLENHEIM !

Ce curieux monument de Soufflenheim dédié aux morts de la guerre 14-18 appelle un double questionnement :

Que vient donc faire la « pucelle », épée à la main, à cet endroit, dans cette commune du nord de l’Alsace ? Elle n’a pourtant aucun lien avec l’histoire de notre région, ni avec celle de cette localité.Elle n’est même pas Lorraine, mais Barroise, puisque née à Domrémy sur une terre du duc de Bar, vassal du roi de France. Si elle avait été lorraine, elle serait allée défendre Sigismond, empereur du Saint Empire romain germanique ! Ajoutons encore qu’elle n’a sans doute jamais mis les pieds en Alsace et qu’à aucun moment, il ne lui a été donné de jouer un rôle quelconque dans l’histoire de notre pays. D’ailleurs, à cette époque ni l’Alsace, ni la Lorraine n’étaient françaises, toutes deux faisaient parties du Saint-Empire.

Alors, il faut bien en conclure que ce monument dédié à cette icône du roman national français n’est qu’une forme de balisage du territoire, la marque ostentatoire du propriétaire. Jadis, dans les colonies françaises, en Afrique Noire, en Cochinchine, au Maghreb… les monuments dédiés à Jeanne d’Arc fleurissaient comme un symbole de l’impérialisme français triomphant : le dominant imposant sa mythologie nationaliste au dominé ! Mais quand certains, de plus en plus nombreux, commencèrent par trouver la symbolique un peu trop nationaliste, trop va-t-en-guerre, on mettra l’Église catholique à contribution pour pouvoir mettre davantage l’accent sur « Jeanne la Sainte [2]» (rappelons que ce n’est que le 16 mai 1920 qu’elle fut canonisée… soit 500 ans après sa mort !!).

D’ailleurs les Algériens[3]ne s’y sont pas trompés : en août 1962, un mois après l’indépendance de l’Algérie[4], la statue équestre de Jeanne d’Arc à Alger fut abattue de son socle par la foule, puis décapité et amputée de son bras droit portant l’épée. Aujourd’hui encore, les Maohis de Polynésie et les Kanaks de Kanaky ont droit, eux aussi, à « leur » Jeanne d’Arc : à Papeete existe une rue Jeanne d’Arc et sur une place de Nouméa, place des Cocotiers, trône toujours une statue grandeur nature de la « Pucelle » de Domrémy ! Dans cette généreuse distribution, les Alsaciens ne furent bien sûr pas laissés en reste, ils ont même été plutôt bien servis : Colmar, Schlettstadt, Strassburg, Mülhausen… ont toutes une rue à son nom. Et à Strassburg, sur la place Arnold, domine toujours une imposante statue équestre de la « Pucelle nationale ».

Légende : « Va t’en ! C’est moi qui garde l’accès du sol Français ! »

Mais une autre question vient à l’esprit à la lecture de la plaque portant la mention : « Jeanne d’Arc - Monument aux morts de la guerre 1914 – 1918 ». Les Français ayant fait de Jeanne d’Arc l’incarnation de l’héroïsme et du patriotisme français, mais aussi de la France victorieuse chassant l’occupant de son sol, que viennent faire là nos Feldgraue alsaciens qui se battaient pour le Reich et le Reichsland (d’où la mention À nos morts et non, comme dans le restant du pays, Morts pour la France[5]) ? Ils ne peuvent pas être considérés comme des occupants dans leur propre pays ou alors, s’agissait-il de les bouter hors d’Alsace eux aussi… comme les Alt-Deutsche ? Les messages envoyés par ce monument sont donc totalement contradictoires : d’un côté, on entend honorer le sacrifice de nos Feldgraue morts pour leur pays, et de l’autre, on y intègre un symbole qui, de manière subliminale, leur montre la porte et les assimile, eux les indigènes, à des occupants !! C’est évidemment absurde.

Cette instrumentalisation de nos morts est bien entendu intolérable. Cependant, un ami m’a fait cette remarque très pertinente à propos de ce monument de Soufflenheim : « Encore heureux qu’ils n’aient pas pris un poilu, comme c’était la mode à l’intérieur ». Oui, on peut évidemment aussi le voir ainsi.

En attendant, il semble bien que personne dans la commune de Soufflenheim ne se soit élevé contre cette manipulation de l’histoire.

Bernard Wittmann. 5.10.2019.

Monument aux "martyrs de l'Indépendance nationale" et en l'honneur de Vercingétorix et Jeanne d'Arc (1872) par Émile Chartrousse.

[1]Il existe un autre monument aux morts du même type, à La Walk, inauguré en juin 1926. Là, contrairement à celui de Soufflenheim, Jeanne est en position de prière et ne porte pas d’épée à la main. Mais peut-être existe-t-il encore d’autres monuments de Jeanne d’Arc en Alsace ? Dans un tout autre registre, puisqu’il s’agit de la guerre 39-45, Waldighoffen a même fait mieux que Soufflenheim, Obernai et La Walk (voir Le-Petit-Paris-a---Waldighoffen-Article-de-Rene---Minery.pdf). Heureusement que le ridicule ne tue pas !

[2]Jeanne aurait entendu des voix divines lui demandant de sauver la France de l’envahisseur… ce qui revient à attribuer un caractère de construction divine à la France.

[3]En Algérie, on érigea quatre statues de Jeanne-d’Arc : à Alger, Oran et Bône.

[4]L’indépendance de l’Algérie a été proclamée le 5 juillet 1962.

[5]Encore que le monument aux morts d’Obernai assimile nos Feldgraue tombés au combat aux « morts pour la France (la patrie) » !

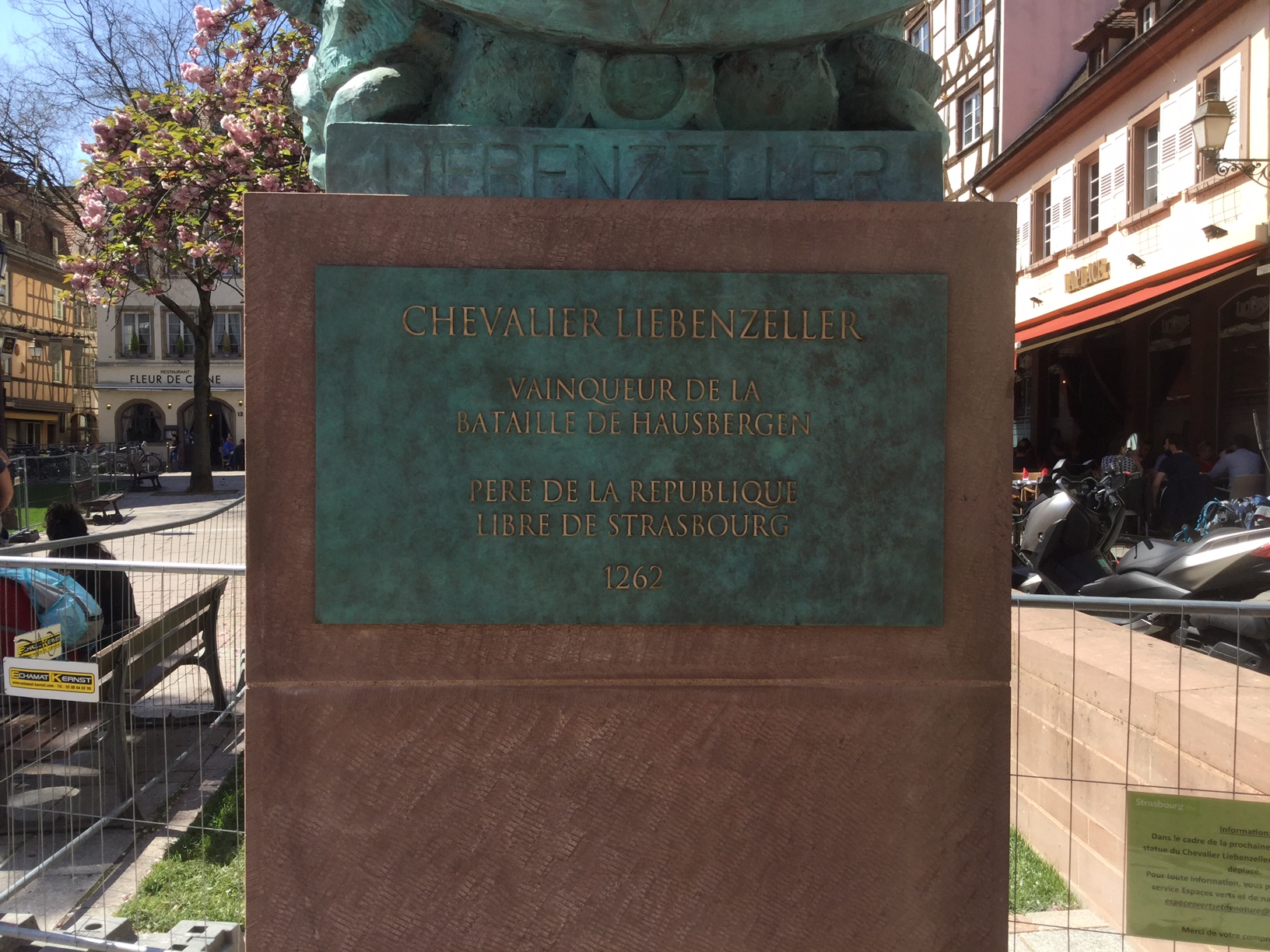

A propos de l'érection de la statue de Reimbold Liebenzeller

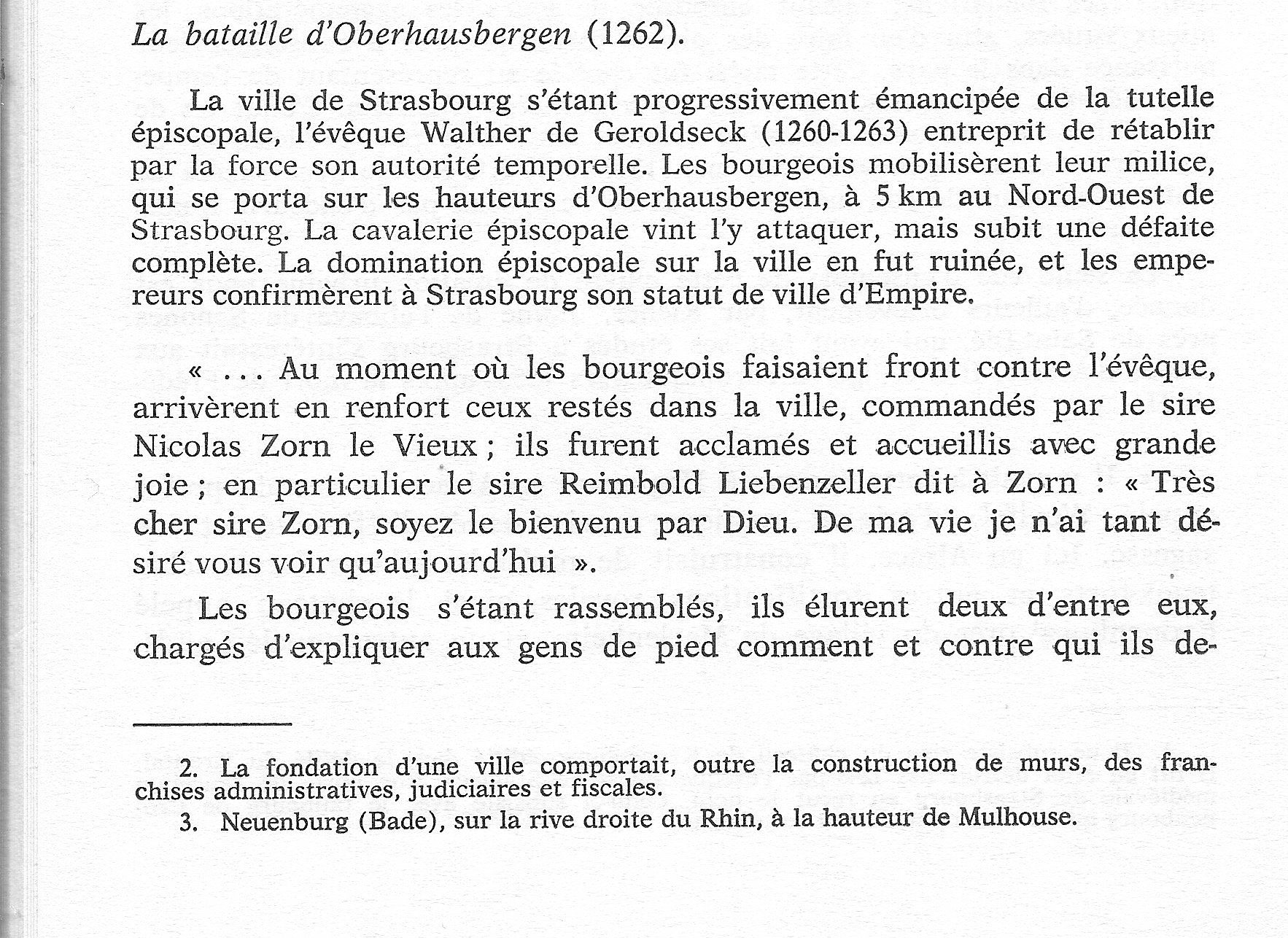

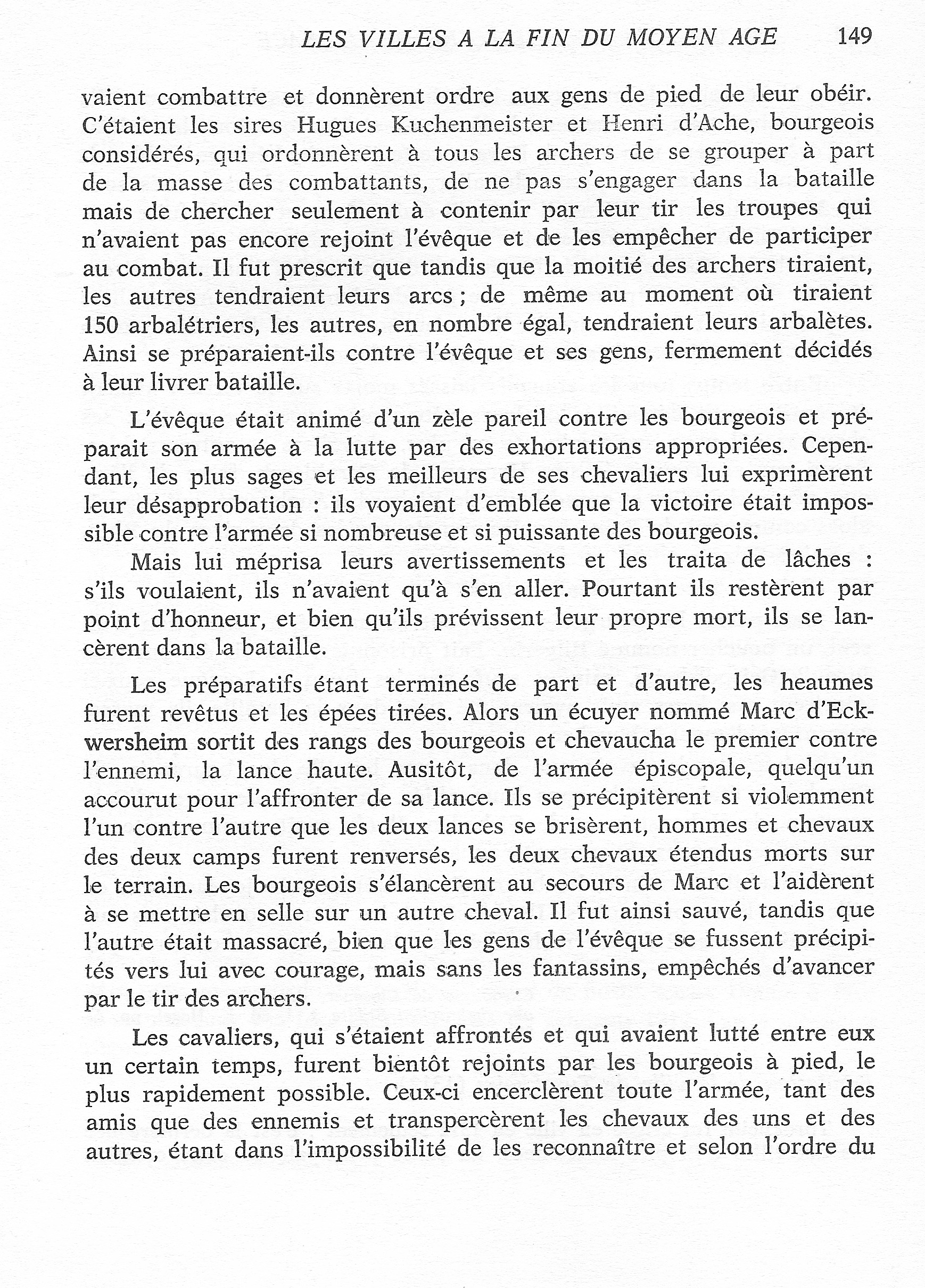

Trois pages tirées de la chronique de Closener pour expliquer la bataille d'Oberhausbergen en 1262 (voir ci-après) et quelques réflexions sur la statue de Reimbold Liebenzeller érigée place des Tripiers et inaugurée le 16 avril 2019.

Cette bataille fut évidemment très importante pour Strassburgpuisqu'elle a permis à la ville de se libérer de la domination épiscopale et de gagner son autonomie. L'idée d'ériger un monument à la mémoire d'un de ceux qui permirent cette victoire est donc plutôt une bonne idée dont il faut féliciter la mairie. Cependant, il faut préciser que Liebenzeller ne fut pas le seul héros de cette journée historique. D'autres comme les sires Zorn, Kuchenmeister, Ache ou Eckwersheim mériteraient tout autant d'être honorés. Pourquoi occulter leurs noms et n'en retenir qu'un seul ??

La victoire d'Oberhausbergen aura permis à la ville de Strassburgd’accéder au rang de « ville libre impériale », soit un statut d’Etat au sein du Saint Empire. Il n’y avait dorénavant plus de seigneur entre elle et l’Empire.

Aussi, les bourgeois et les artisans révoltés de Strassburg feront-t-ils des émules dans les autres villes, tout autant éprises de ces libertés attachées à l’immédiateté d’Empire.

Mais certains historiens tirent une tout autre conclusion de cet évènement. Pour eux, cette victoire ruinait dans le même temps l’espoir d’une unification de l’Alsace. En effet, l’évêque Walther von Geroldseck, seigneur le plus puissant du pays, possessionné en Basse- et Haute-Alsace ainsi que sur la rive droite du Rhin, voulait fonder une grande principauté épiscopale alsacienne autour de laquelle auraient pu s’agréger les autres petites souverainetés. Cet ensemble, une fois uni, aurait pu évoluer ensuite vers un Etat alsacien indépendant et puissant. L’échec de l’évêque aurait donc, indirectement, favorisé la fragmentation ultérieure de l’Alsace... et facilité du même coup l'annexion française au XVIIe siècle !

Cependant, même si ces arguments se tiennent, on peut néanmoins objecter que, chaque évêque venant d’une autre famille, ceux qui allaient succéder à Walter von Geroldseck n’allaient pas forcément décider de continuer sa politique. Par ailleurs, lors de la tentative de l’évêque de soumettre à son pouvoir la Basse, puis la Haute-Alsace, il se heurta partout à une violente opposition, à commencer à celle des comtes de Habsburg. Il aurait donc été très difficile aux évêques de mener à bien ce plan. Seuls les Hohenstaufen pouvaient réaliser cette union, d’ailleurs ils en avaient la volonté, mais leurs territoires étaient trop disséminés.

Reste la plaque commémorative :

Celle-ci est entièrement en français, une langue qu’ignorait pourtant Liebenzeller. Une plaque bilingue aurait été une occasion unique d’honorer la langue historique de l’Alsace, celle de nos aïeux…et, du même coup, de respecter la vérité historique. Les révoltés étaient allés à la bataille en lançant le cri : « Für Ehre und Freiheit » (formule plus sobre... un uf Ditsch) ! Mais en Alsace, tout est toujours fait à moitié et dès que nos édiles se mêlent d’histoire ou de culture alsaciennes, immédiatement ils les « folklorisent » ou les instrumentalisent !

Une erreur grossière :

Et puis, on peut relever une erreur grossière : Liebenzeller « Père de la République de Strasbourg » ! Or, après la victoire d'Oberhausbergen, on ne peut parler que de la « ville libre de Strassburg » (Freie Reichsstadt Strassburg)… la république viendra bien plus tard !! Un ami, médiéviste allemand, m’a écrit à ce propos : « Dem Mittelalter waren Begriffe wie « Republik » und « Staat » gänzlich unbekannt ». En effet, ce n’est qu’à partir du XVe siècle, au temps des premiers Humanistes, alors qu’on découvrait les sources antiques et qu’on lut chez Cicéron et Livius l’expression « res publica », que certaines villes d’Empire se qualifièrent de « respublicae » et encore, uniquement dans les documents et textes en latin, pas en allemand. Ajoutons encore à la marge que Liebenzeller ne s’appelait pas Reimbold, mais en réalité Reinbold. Quel bricolage !!

Lors de l’inauguration de la statue de Reimbold Liebenzeller le 16 avril 2019, dans son allocution, le maire Roland Ries n’a pas prononcé une seule phrase, pas un mot, dans la langue du héros qu’on honorait et de sa patrie. Honorer la langue de Liebenzeller lui-même, eût été la moindre des choses et des politesses ! Lamentable, une véritable opération de mystification !

Curieusement, quand commença la cérémonie, un immense drapeau européen voilait la statue. Pourquoi ce choix ? Un rot un wiss aux antiques couleurs de la « Freie Reichsstadt Strassburg » n’aurait-il pas eu infiniment plus de gueule… et de légitimité ? (d’ailleurs, quel est le rapport entre l’Union Européenne et le brave Liebenzeller ?).

Bernard Wittmann (18.4.2019)

Note documentaire sommaire : En 1262, n’étant pas une cité impériale, Strassburg accède alors au statut de ville libre quasi indépendante dans l’empire, à l’instar de Köln, Worms, Regensburg (Ratisbonne). En 1273, c’est Rudolf von Habsburg (1273 à 1291), l’ancien général en chef des milices strasbourgeoises devenu empereur (non couronné par le pape) qui confirma tous les privilèges de la ville, affranchit ses citoyens de toute juridiction étrangère et les dispensa d’un impôt qu’ils avaient à payer aux empereurs. En 1262, il n’était donc pas encore question de « République » (on ne pourra parler de « République » qu'à partir du Schwoerbrief (1413) qui donnait une constitution à la ville… et encore)!

(source : Sous la direct. de Ph. Dollinger, Documents de l’Histoire de l’Alsace, éd. Privat, 1972, p.p. 148 à 150)

RUDOLF SCHWANDER : UN MAIRE HORS PAIR ! (23.12.1868 - 25.10.1950)

Le 1er décembre 2018, aux Archives Municipales Strasbourg et dans le cadre des commémorations de la fin du premier conflit mondial, ont été organisées une série de conférences sous le titre générique : « Rudolf Schwander, un maire en son temps ». Parmi les intervenants Alain Fontanel, Laurence Perry, François Uberfill, Léon Strauss… Cette conférence, qui mit en évidence son rôle essentiel dans le domaine de l’urbanisme et de l’action sociale à Strasbourg, est apparue comme une sorte de réhabilitation de celui qui avait été livré à la damnation mémorielle par les autorités françaises depuis son départ précipité de Strasbourg en 1918. Enfin, justice était rendue à cette très grande figure de la politique alsacienne du Reichsland qui, en plus, fut sans doute le plus remarquable des maires de la capitale alsacienne[1].

Durant le Reichsland

Né à Colmar le 23.12.1868, il est le fils d’Anne Barbe Schwander, couturière à Colmar. De notoriété publique, le père était Camille Schlumberger, maire de Colmar.

Après des études primaires « supérieures », à 15 ans, il entre dans les services municipaux de Colmar où il travaille au service d’aide sociale. Doué d’une intelligence remarquable, ce protestant de vieille souche alsacienne sera remarqué par ses supérieurs qui lui permettront de reprendre ses études à l’Université de Strassburg où il étudiera le droit (1897-1901). En 1900, il passe sa thèse de doctorat en sciences politiques.

Ses études achevées, il rejoint l’équipe municipale du maire de Strassburg Otto Back et s’occupe du service de l’Assistance publique. Très tôt, il entre au parti libéral démocrate (Liberale-Fortschrittspartei).

En 1902, il est élu adjoint professionnel grâce aux voix des démocrates et des socialistes, parmi ces derniers, Jacques Peirotes. Repéré pour son dynamisme et ses qualités de gestionnaire, en 1906, après le départ à la retraite du maire Otto Back, il est porté par une coalition libérale-démocrate et socialiste à la tête de la mairie de Strassburg. Les milieux de droite craignaient sa politique sociale trop coûteuse. Plus tard, en 1912, il entrera à la Chambre haute du Landtag.

Schwander va se distinguer par sa bonne gestion des affaires de la ville, ses bons choix et ses réussites dans le domaine de l’urbanisme, ainsi que par sa fibre sociale très marquée. C’est lui qui mena avec succès la gigantesque opération de la « grande percée », de Saint Pierre le Vieux jusqu’à la rue des Francs-Bourgeois, en liaison avec l’opération de relogement en pavillons-jardins du Stockfeld[2]. Il a ainsi considérablement modernisé et assaini la ville. En agrandissant considérablement la surface bâtie, tout en remodelant et en assainissant la vieille ville, avec Otto Back qui oeuvra avant lui, il fit passer la ville d’un statut provincial à celui d’une capitale de Land : Strassburg qui comptait 85 000 habitants en 1870, en comptera 190 000 en 1914.

C’est également à son initiative que Strassburg a élaboré un statut de l’employé municipal et inauguré une politique sociale moderne de la ville, avec l’assurance-chômage, un salaire minimum pour les entreprises travaillant pour la municipalité et la création d’un office du logement.

Durant la Grande-Guerre, Schwander a constamment cherché à protéger la population des méfaits de la guerre. C’est à lui que les Strasbourgeois devront d’avoir échappé à une terrible famine. L’organisation du ravitallement de la population fut si bien menée, qu’elle lui évita l’évacuation prévue par les militaires, auxquels Schwander ne cessa de s’opposer.

Gouvernement constitutionnel Schwander – Hauss (19 oct. 1918 – 11 nov. 1918)

En 1917, en pleine guerre, il devient secrétaire d’Etat au ministère impérial de l’Economie (Reichswirtschaftsamt).

Le 12 octobre 1918, il est promu Statthalter du Reichsland par le chancelier d’Empire prince Max von Baden avec pour mission de négocier la formation d’un gouvernement parlementaire, dans la perspective de détacher l’Alsace-Lorraine de l’Empire allemand et de l’élever au rang d’Etat souverain. Schwander confie cette mission et celle d’expédier les affaires courantes à Karl Hauss, un catholique alsacien intelligent et énergique, député au Reichstag et chef du Zentrum alsacien-lorrain. Le 19 octobre, le nouveau Staatssekretär (secrétaire d’Etat) Hauss accepte de former son ministère et convoque le Landtag pour le 3 novembre 1918. Cependant, ce dernier est miné par les divisions. Les élus alsaciens tergiversent et Hauss peine à former son gouvernement.

Jusqu’au bout Schwander tentera d’arracher au Bundesrat un maximum de libertés pour l’Alsace-lorraine pour la placer au rang d’Etat fédéral comme les autres. A cet effet, il adresse un projet de loi au Bundesrat pour faire évoluer la Constitution alsacienne-lorraine de 1911 dans ce sens. Il n’obtiendra gain de cause que le 25 octobre, après que le Reichstag, après le Bundesrat, eut voté la loi modifiant la constitution alsacienne de 1911 pour faire de l’Alsace-Lorraine le 26e Etat de plein droit de la Confédération germanique. Mais les évènements vont s’emballer.

Voyant qu’il est trop tard, Schwander se consacre alors, avec Karl Hauss, exclusivement à la préparation d’un plébiscite qu’il appelle de tous ses vœux et qui permettrait aux Alsaciens de se prononcer sur leur sort. Mais pour lui un plébiscite n’est envisageable que si les troupes françaises n’entrent pas en Alsace.

Désespéré et inquiet devant la détermination et l’impatience françaises d’entrer avec les troupes en Alsace, mais aussi par les subits retournements de veste de certains politiques alsaciens qui précédemment avaient toujours eu pour devise « l’Alsace aux Alsaciens », il déclarera encore le 2.11.1918 : « Il y a six semaines, j’avais encore l’espoir de mener à bien l’institution de l’autonomie. La réponse de Wilson montre que l’Alsace-Lorraine est abandonnée. Résultat : on ne peut plus exiger des partis qu’ils s’exposent (…) Je ne sais pas si la majorité ne votera pas pour la France. Un grand nombre d’intellectuels sont hostiles à l’incorporation à la France. Si les troupes de l’Entente entrent, tout est perdu ; les drapeaux bleu-blanc-rouge sortiront de toutes les maisons. Des troupes suisses seraient le dernier espoir ». En fin politique, il avait senti le vent tourner. Finalement Karl Hauss ne put mener à bien sa mission. Et le 11 novembre 1918, Schwander et Hauss remettaient leur démission.

Exilé en Allemagne pour échapper à l’expulsion

En novembre 1918, comprenant qu’il serait victime de la politique d’épuration des Français, pour échapper à l’humiliation d’une expulsion manu militari, comme ce sera le cas pour le président du Landtag le Dr Ricklin, Schwander quitte l’Alsace juste avant l’entrée des troupes françaises.

Exilé en Allemagne, resté profondément attaché à l’Alsace, il accepte d’assumer la présidence d’honneur du Hilfsbund der vertriebenen Elsass-Lothringer im Reich, ainsi que la présidence du Wissenschaftliches Institut der Elsass-Lothringer in dem Reich. En 1923, il adhére encore à l’Alt-Elsass-Lothringische Vereinigung.

Schwander continuera sa brillante carrière en Allemagne en devenant le Président Supérieur (Oberpräsident) du Land Hessen-Nassau de 1919 à 1930. Après sa retraite, il acceptera la présidence du Conseil de surveillance de la Societäts-Drückerei qui publiait le grand journal libéral Die Frankfurter Zeitung à Frankfurt-am-Main. Ce journal d’opposition publiait notamment des articles de René Schickele.

Quand le nazisme commença à monter en Allemagne, après avoir quitté ses fonctions dans la République de Weimar, il se retira complètement de la vie politique officielle : « Was kommt ist nicht Deutsch », prévenait-il dès 1933 à la rédaction de la Frankfurter Zeitung, faisant allusion à l’emprise nazie qui s’annonçait. Au sein de ce journal, qui sera interdit en 1938, il prit part à la lutte contre l’esprit et les agissements des nationaux-socialistes. Par la suite, il se tiendra toujours à l’écart du nazisme et de ses entreprises en Alsace-Lorraine. D’ailleurs, les nazis se méfiaient de lui au point qu’il dut attendre plusieurs mois l’autorisation de visiter sa Heimet. Cependant, sa qualité de président du Wissenschaftliches Institut der Elsass-Lothringer in dem Reich l’amena à assister à l’inauguration de l’université allemande de Strasbourg en novembre 1941, un fait qui lui sera toujours reproché par la suite par les milieux patriotes de Strasbourg.

Pendant la guerre, son seul rôle « officiel » fut d’assumer la liaison entre le Wissenschaftliches Institut der Elsass-Lothringer et l’université de Strasbourg.

En 1948, le gouvernement du land de Hesse eut encore recours à lui comme expert dans une commission ministérielle chargée d'élaborer une réforme de l'administration.

Il décèdera le 25 octobre 1950 à Oberursel près de Frankfurt. A Kassel, en Allemagne, une grande artère porte son nom pour honorer sa mémoire. Mais à Strasbourg, ce n’est que ces dernières années qu’on lui consacra une rue dans un quartier excentré de la ville, pompeusement baptisée « allée Rudolf Schwander », qui va de l’avenue du Rhin au quai du Bassin Dusuzeau. Justice lui était ainsi partiellement rendue !

Bernard Wittmann – 27.2.2019

Ce petit chemin envahi de mauvaises herbes et pompeusement baptisé "Allée Rudolf Schwander" marque bien le mépris que témoignent les édiles strasbourgeois à celui qui fut sans doute le plus grand maire de la ville.

[1] A consulter : Ady-Maria Schwander, Rudolf Schwander – maire de 1906 à 1918, éd. Culture et Bilinguisme, Strasbourg, 2001.

[2] NDBA 1999, cahier N°34, p.3568.

Oskar Wöhrle, le Rimbaud alsacien !

Oscar Wöhrle

Sous le Reichsland

Oskar Wöhrle (1890-1946), fut un poète et écrivain de grand talent qui contribua, en son temps, à rénover la littérature alsacienne d’expression allemande et dialectale. Fils de cordonnier, celui qu’on appellera plus tard « le poète vagabond » ou le « Rimbaud alsacien », à cause de la vie de bohème qu’il mena (Nathan Katz, parlant de sa vie, le compare à Rimbaud ou Verlaine), dès son jeune âge, se montra doué d’une brillante intelligence.

Il commença des études d’instituteur à l’école normale de Colmar où il fit la connaissance du jeune Joseph Rossé. Mais, habité par une irrésistible soif de savoir et de découvertes, il préféra l’aventure et fugua à travers la France où il mena une vie de vagabond…pour finalement s’engager dans la Légion étrangère (il découvrira d’ailleurs que celle-ci était majoritairement composée d’Allemands, de Suisses et d’Autrichiens). C’est ainsi qu’en 1909, il se retrouva en Algérie, puis au Maroc où les Français cherchaient à mater des rébellions indigènes. Au Maroc, à Fort Lallemand au confin du Sahara, il sera engagé dans des combats meurtriers (des 60 hommes de la garnison, il ne restera que 27 survivants !). Evacué à Biskra, il est sauvé in extremis du typhus par un médecin sundgauvien comme lui qui le fit rapatrier à Marseille.

A partir de là, il ne veux plus retourner en Afrique du Nord car il n’aime pas cette guerre coloniale et toute cette violence qui l’entoure : l’antimilitarisme le gagne. Poussé par un irrésistible « Heimweh », il décide alors de déserter pour retourner à Sankt-Ludwig (Saint-Louis)… où on le croyait mort. Pour gagner sa vie, il travailla alors dans une usine textile de Basel. Dès lors, il se consacrera à la littérature, fréquentera les milieux littéraires de Basel et de Zürich et se liera d’amitié avec le grand écrivain alsacien Friedrich Lienhard.

Pourtant, sa vie sentimentale le pousse à quitter Sankt-Ludwig pour Strassburg. Là, en 1911, à court d’argent, il s’engagea, cette fois dans l’armée allemande (dans un régiment d’artillerie) qui n’appréciera guère son indiscipline et prendra pour prétexte sa mauvaise santé pour le libérer sans tarder du service actif. Il restera alors à Strassburg, s’installera à Schiltigheim où il travaillera dans une conserverie. C’est en 1913, qu’il écrira son premier grand succès, un roman, Der Baldamus und seine Streiche (100.000 exemplaires imprimés en 1931), récit autobiographique de la révolte d’un adolescent et de ses années de vagabondage dans l’atmosphère tendue qui régnait alors entre l’Allemagne et la France.

Der Baldamus und seine Streiche

Peu après, grâce à son ami Friedrich Lienhard, il sera embauché par la revue littéraire Die Lese à München (il y rencontrera le poète prolétarien allemand Max Barthel qui deviendra son ami) ; à cette époque il écrira son célèbre Sundgaubuch, un recueil d’histoire et de poèmes. En 1914, il reviendra brièvement à Strassburg pour se marier avant de retourner à München.

Première guerre mondiale

Peu après arrivera la première guerre mondiale. Incorporé dans l’armée allemande, mais suspect auprès des autorités allemandes puisque Alsacien et ancien légionnaire français, il sera arrêté quelque temps plus tard pour espionnage au profit de la France. Il réussira néanmoins à s’enfuir de la prison militaire et quittera München pour aller se réfugier à Strassburg où, pour échapper à la police, il n’aura d’autre alternative que de se porter volontaire dans son ancien régiment d’artillerie. De là, il sera envoyé sur le front en Russie, puis muté en Lituanie où il passera une grande partie de la guerre comme rédacteur du journal de la Xe armée. Il y apprendra la langue du pays et s’ouvrira à la poésie et la littérature lithuaniennes. A Versailles, la Conférence de la paix tiendra d’ailleurs compte, pour le tracé des frontières du futur Etat lituanien, du mémoire qu’il écrivit en Lituanie Litauen in geographischer und ethnischer Hinsicht.

Oskar Wöhrle est maintenant devenu un antimilitariste farouche, il hait la guerre, car il aime les hommes ; deux livres écrit durant la guerre 14-18 en témoignent : Soldatenblut et Das Bumserbuch. Il prendra d’ailleurs part au mouvement insurrectionnel socialiste des Soldaten –und Arbeiterräte. A l’issue du conflit, il reviendra pour un court séjour dans son pays natal. C’est à Strassburg qu’il rencontrera pour la première fois celui qui allait devenir par la suite son meilleur ami, le poète alsacien Eduard Reinacher (1892 – 1968) (Après sa mort, Reinacher lui consacrera tout un chapitre dans ses mémoires Am Abgrund hin). Mais Wöhrle qui n’avait connu que le Reichsland, ne trouvera plus ses marques dans la nouvelle Alsace française soumise à la politique d’assimilation, aux diktats de Paris, de ses commissaires de la République et de ses préfets assistés de cohortes de fonctionnaires venus de l’Intérieur qui ne connaissaient rien à l’Alsace. Il préfèrera s’exiler en Allemagne.

L’entre-deux guerres

C’est ainsi, qu’au début de la République de Weimar, il s’installera à Konstanz où il lancera, en collaboration avec le prix Nobel Andersen-Nexö (1869 – 1954), le grand poète-ouvrier danois, une maison d’édition de gauche (1920-1925). Puis, au début des années 30, il se fixera à Berlin où il collaborera au journal socialiste Vorwätz ; il écrira le Vier-Männer-Buch et le Rattennest, ses livres les plus typés.

En Alsace, il conserva néanmoins toujours de nombreux amis notamment dans les divers milieux autonomistes alsaciens dont il se sentait le plus proche (En 1941, Rossé rééditera son Sundgaubuch aux éditions Alsatia). En Allemagne, il fréquentera également la communauté des exilés alsaciens qui, comme lui, nourrissait la même nostalgie de leur patrie perdue.

En 1933, après la prise du pouvoir par les nazis, Oskar Wöhrle, connu pour ses amitiés communistes et son opposition au nazisme, doit fuir Berlin et ses livres, dont le fameux Querschläger, sont brûlés (mai 1933). Prévenu par des amis, il échappe de peu à l’arrestation et la déportation dans un camp de concentration. L’alerte a été chaude. Il n’a guère d’autre choix : en toute hâte il décide de retourner en Alsace. Et c’est à pieds qu’il reliera alors Berlin à Lörrach (il assommera un douanier allemand qui voulait contrôler ses papiers et s’échappera en sautant par une fenêtre du train).

Arrivé en Alsace, il s’installera d’abord à Sankt-Ludwig, puis à Strassburg où il travaillera comme ouvrier. Il y écrira alors son grand roman Die Backpulverstadt ainsi qu’un recueil de poèmes Die Schiltigheimer Ernte dont la couverture fut illustrée par son ami le peintre-poète Henri Solveen. Durant son séjour en Alsace, il rencontrera aussi certains des chefs autonomistes comme Rossé ou Roos dont il partageait l’idéal et leur opposition à la politique de francisation et d’éradication de la langue allemande.

Oskar Wöhrle est maintenant devenu un écrivain célèbre. Invité à séjourner trois mois en Tchécoslovaquie qui, en 1932, l'avait fait citoyen d’honneur suite à la publication de son roman consacré à Jan Hus (« Jan Hus. Der letzte Tag » publié en 1932 à Berlin ; il y raconte la dernière journée du réformateur), il va s’installer à Prague (1933). Au bout de quelques temps il s’y retrouvera sans ressources. Mais il sera néanmoins contraint de prolonger son séjour, ne pouvant alors rentrer, ni en Allemagne où les nazis l’auraient arrêté, ni en Alsace. En effet, n’ayant jamais connu qu’une Alsace allemande, puisqu’il était né en 1890 sous le Reichsland, Wöhrle avait toujours défendu le caractère allemand de sa Heimat. Ce qui, devant les tensions croissantes entre la France et l’Allemagne, compliquait singulièrement son retour dans son pays natal où les Heimatrechtler étaient alors l’objet de suspicions et de persécutions policières et politiques. Pour quitter Prague et la vie misérable qu’il y menait, il dut attendre jusqu’en 1937, date où des amis de Freiburg obtinrent pour lui des Nazis la garantie qu’il pourrait retourner en Allemagne sans risquer l’arrestation pour ses opinions politiques. Oskar Wöhrle retourna alors s’installer au Pays de Bade où il continuera d’écrire notamment des pièces de théâtre qu’il présentera à la radio. Cette activité et ses œuvres littéraires lui conféreront une certaine popularité dans « le pays des trois frontières » et au-delà, dans toute l’Alsace et même dans toute l’Allemagne (en 1939, il recevra un deuxième prix littéraire, le prix « Erwin von Steinbach »).

Mais, à partir de 1938, les campagnes de persécutions dont furent victimes les Heimatrechtler alsaciens, avec notamment l’arrestation du Dr Karl Roos fin 1939 et son exécution le 7.2.1940, puis les arrestations massives de responsables et d’élus de la Heimatbewegung, notamment les Nanziger dont il connaissait la plupart, mais aussi des simples militants - dont plus de 500 furent envoyés dans des camps de concentration à St-Dié et Arches –, le bouleversèrent et le révoltèrent. Au point, qu’en juillet 1940, il se porta volontaire pour rejoindre le commando spécial de l’Abwehr, commandé par le major Dehmel, qui fut chargé de retrouver à travers la France pour les libérer, les « Nanziger » que les Français projetaient d’envoyer en Afrique du Nord vraisemblablement pour les y éliminer.

Pendant la guerre 39-45

En juin 1940, Oskar Wöhrle s’installera à nouveau à Sankt-Ludwig avec sa femme et ses deux filles, puis, peu après, à Brunstatt. Son aversion pour le jacobinisme et la politique brutale d’assimilation française, sa conviction de la destinée allemande de l’Alsace et son amour pour sa Heimet et sa langue, l’amèneront ensuite à se compromettre, par opportunisme vraisemblablement, avec les Nazis, pourtant ses pires ennemis d’hier : « er hatte aus Heimatliebe mit den Nazis paktiert », écrit le poète prolétarien Max Barth. Mais son humanisme le poussera souvent à émettre des réserves et sa compromission se limitera à des activités radiophoniques durant la présence allemande. Celles-ci, en novembre 1944, le condamnèrent à fuir avec nombre de Ludoviciens et de Huninguois d’abord à Basel, puis au Bad-Württemberg.

Diabétique, Wöhrle mourut le 31.1.1946 à Glötterbad, près de Freiburg-im-Breisgau. Il laissa derrière lui une œuvre considérable en langue allemande et en dialecte alémanique, faite de nouvelles et de romans ainsi que de nombreux poèmes (il en écrira plus de 1000), dont beaucoup sont consacrés à son pays natal (Sundgaubuch (1941)). Après la guerre, son oeuvre sera passée sous silence en Alsace. D’ailleurs, elle ne figure toujours pas dans l’encyclopédie de biographie alsacienne. Seuls quelques rares personnalités alsaciennes comme René-Nicolas Ehni, Nathan Katz - qui l’appelait affectueusement « mon ami le poète » -, le maire de St. Ludwig Georges Gissy ou la poétesse Anne-Frank Neumann oseront saluer son œuvre.

Oskar Wöhrle

Ce n’est qu’en mai 1990 que le Député-Maire de Sankt-Ludwig/ St Louis Jean Ueberschlag, tira le poète de l’oubli dans lequel on le confinait depuis 1945, en organisant, avec le concours du services des archives municipales, une exposition commémorative pour lui rendre hommage : « Notre ville peut être fière d’avoir donné le jour à cet écrivain talentueux, enfant de son siècle, attaché à son Sundgau, dont il avait le caractère. Oskar Wöhrle sera désormais chez lui à Saint-Louis ; ne pas rendre l’hommage mérité à un talent tel que le sien, n’eut pas honoré notre ville » déclara à cette occasion Jean Ueberschlag (la mairie de St. Ludwig / St Louis, par le biais de l’Association d’Action Culturelle Cultur’a, réédita à cette occasion le roman d’Oskar Wöhrle Der Baldamus und seine Streiche). Dans la brochure éditée pour l’occasion par la mairie Adrien Fink, Jean-Marie Gall, Raymond Matzen, Louis Perin soulignèrent tous la place fort honorable qu’occupe Oskar Wöhrle dans la littérature allemande.

Bernard Wittmann – Historien 25.3.2018

Note : Le professeur d'allemand Joseph GROLL, de Saint-Louis, vient de publier une remarquable traduction de son BALDAMUS, aux éditions " Saisons d'Alsace", signe d'un changement important dans les mentalités alsaciennes, et de la présenter lors d'une conférence à la "René-Schickele-Gesellschaft/Centre Culturel Alsacien" de Strasbourg, où son ouvrage est disponible!! Une grande partie de son oeuvre est disponible à la BNU ! D'Worheit kommt làngsàm erüss!

Comment le duché souverain de Lorraine passa à la France en 1766

Bref rappel historique :

Le duché de Lorraine était issu du partage de la Lotharingie qui fut divisée en deux en 959 : la Haute-Lotharingie, qui deviendra le duché de Lorraine, et la Basse-Lotharingie qui correspondait grosso-modo à l’actuel Benelux. Ancien Etat du Saint Empire romain germanique, le duché gagna sa souveraineté dès 1542. Les ducs de Lorraine furent toujours des fidèles de l’empereur.

Le mariage projeté entre l’archiduchesse Maria-Theresia / Marie-Thérèse d’Autriche (1717-1780) et le duc de Lorraine François III (1708-1765), fils de Léopold 1er de Lorraine né à Innsbruck en 1679 et mort à Lunéville en 1729, posait problème à la France. En effet, s’il se réalisait, les possessions autrichiennes s’étendraient alors jusqu’à Bar-le-Duc… à 250km de Paris ! De plus, par ce mariage, le duc pouvait devenir empereur et apporter ses duchés aux Habsbourg, les protégeant ainsi des convoitises françaises. En France, on était d’autant plus inquiet de ce projet, que le jeune duc lorrain avait été élevé à la cour de Vienne et passait à Paris pour germanisé.

Lire la suite : Comment le duché souverain de Lorraine passa à la France