La tragédie alsacienne de l’incorporation de force

L’incorporation de force, promulguée le 25.8.1942 par le Gauleiter Wagner en violation du droit international, apparait dans l’histoire alsacienne comme un drame absolu. Elle est ressentie d’autant plus douloureusement en Alsace que la reconnaissance par la France des souffrances infligées à toute une jeunesse alsacienne, contrainte d’endosser l’uniforme allemand pour être jetée dans la mêlée guerrière, se fit longtemps attendre : 100 000 Alsaciens[1] et 30 000 Mosellans, appelés les Malgré-nous, furent concernés par ce qu’on qualifia dès 1945, au procès de Nuremberg, de « crime de guerre ». Parmi eux, des jeunes de 16 à 18 ans ! Cependant, par son ampleur[2] et le nombre des victimes, 40 000 à 47 000 Alsaciens et Mosellans, il est plus juste de parler de « crime contre l’humanité »[3].

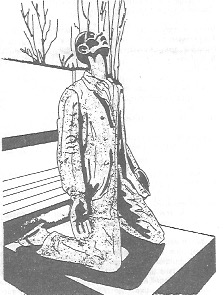

Dans cette tragédie qu’on leur infligea, ces hommes connurent les tourments d’une guerre totale et sans pitié : ils connurent l’enfer, notamment sur le front de l’Est où les Alsaciens étaient affectés très majoritairement ! Et même après la reddition de leurs unités, pour ceux d’entre eux envoyés en captivité dans les terribles camps russes, notamment celui de Tambov géré par le NKVD[4] et érigé en lieu de souffrance où rôdait la mort, leur calvaire allait continuer encore longtemps. 15 000 Malgré-nous A-L séjournèrent dans le sinistre camp de Tambov où 3 000 à 6 000 d’entre eux, selon les sources, laissèrent la vie.

À Mulhouse, monument à la mémoire des Malgré-nous de Tambow (inauguré le 23.4.1983)

Lire la suite : La tragédie alsacienne de l’incorporation de force

De la rue des Souabes, à la rue… des Zouaves

Le président Macron vient de déclarer récemment, qu’il entendait favoriser la multiplication de noms de rues reflétant la diversité. Bon, pourquoi pas. Mais pour commencer, ne pourrait-on pas déjà revoir ceux en place et qui n’ont plus lieu d’être. Citons en exemple chez nous, les rues Turenne à Strasbourg et à Colmar honorant un criminel de guerre, à Strasbourg, la rue de l’abbé Wetterlé à la mémoire d’un raciste antiboche, ou encore, à Strasbourg et à Barr, les rues dédiées à deux épurateurs ethniques de 1918, les généraux Gouraud et Vandenberg, qui se sont également illustrés dans les guerres coloniales en Afrique et au Tonkin. À Colmar, il y a aussi la rue du général Edouard de Castelnau, gouverneur militaire de la ville en 1918, qui faisait partie de la Ligue des Patriotes, antisémite et xénophobe (il en deviendra le président). Enfin, depuis 1919, il y a à Strasbourg un boulevard Paul Déroulède, un ultra nationaliste français va-t-en-guerre et antisémite, une artère située de plus en plein quartier juif ! La rue s’appelait jadis « Muehrgiessenweg », soit « chemin du fossé du bras mort » (1858).

En Alsace, et notamment à Strasbourg, il reste également à revoir les traductions fallacieuses, parfois totalement fantaisistes, de nos anciennes rues et places dont les noms étaient incompréhensibles aux « francilisateurs » de tous poils. À quand une « place de la Bonne Montagne », dénomination éminemment plus conforme à l'Alsace française que « Gutenberg » ? Citons juste quelques cas connus.

Ainsi, la « rue des Veaux » est en fait la traduction en français de « Kalbs-Gasse », du nom d’une famille patricienne qui habitait dans cette rue, la famille Kalb !

En 1918, la « Seelosgasse », du nom d’une célèbre famille de jardiniers du XIIIe siècle, les Seelos, a été traduite par… « rue Déserte ».

La « rue des Zouaves » à la Krutenau est une mauvaise traduction de Souabes : elle s’appelait jadis la « rue des Souabes » (d’Schwowegass). La traduction est donc complètement loufoque ! Heureusement que la dénomination originale est indiquée.

Pour finir, citons l’« impasse des Craquelins », une mauvaise traduction de Bretzel. En effet, cette impasse s’appelait autrefois « Am Brettstelle Eck », qu’on pourrait traduire en français (trivial) par « Le coin à putes », Bretschtel (ou Brettstel) pouvant signifier prostituée dans le langage populaire alsacien. La raison de ce dévoiement est probablement à chercher dans les fantasmes populaires où le bretzel, en raison de sa forme arrondie, était censé symboliser le postérieur. Ainsi, au XVIIe siècle, pour marquer leur opposition à l’annexion française, les Alsaciennes montraient leur postérieur à chaque fois que les Français passaient devant leur maison. Ces démonstrations d’hostilité étant ensuite sévèrement réprimées, elles choisirent de leur offrir narquoisement des bretzels[1]. Ces jeunes filles étaient alors peut-être craquantes, mais on reste quand même loin des craquelins !! L’explication historique de la présence de prostituées à cet endroit est la suivante : la Krutenau était anciennement un quartier très populaire fréquenté par de nombreux militaires de l’arsenal ou de la citadelle. La présence des soldats favorisa l’implantation de troquets dans le quartier et attira de nombreuses prostituées.

Heureusement le rétablissement des anciens noms en dialecte de nos rues, qui est en cours, permettra de les replacer dans leur cadre historique originel facilitant ainsi une meilleure compréhension de notre passé strasbourgeois.

B.Wittmann - 21.3.2021

[1] Pierre Ederlé, Le mensonge, éd. Do Bentzinger, 2012, p.19.

Karl ROOS : un Dreyfus alsacien qui n’a pas trouvé son Zola ?

C’était il y a 80 ans. Le 7 février 1940, à l’issue d’une parodie de procès en séances secrètes devant un tribunal militaire, le leader autonomiste Karl Roos était fusillé à Champigneulles près de Nancy.

Dr Karl Roos

Figure emblématique du mouvement autonomiste alsacien de l’entre-deux-guerres, Karl Roos est né le 7 septembre 1878 à Surburg (Surbourg) où son père était instituteur. Après avoir fréquenté le collège épiscopal de Straßburg, il passe son Abitur (1897), puis continue ses études aux universités de Freiburg et de Straßburg, où il décroche le titre de docteur. Sa thèse traite des termes étrangers dans le dialecte alsacien. Il professe ensuite à Barr, Markirch (Sainte Marie-aux-Mines), Bochum et Köln où il traduit, à des fins scolaires,La mare au diable de Georges Sand. Incorporé comme volontaire en 1914, il termine la guerre avec le grade de lieutenant. En 1918, il ne se montre nullement antifrançais. De 1924 à 1926, il est inspecteur des Études françaises dans les Écoles des Mines domaniales de la Sarre.

L’Alsace se rebiffe

Après novembre 1918, il est profondément choqué par l’expulsion des Alt-Deutsche, le nationalisme arrogant des Français, les injustices et la politique de mise au pas. Imprégné de l’esprit d’autonomie du Reichsland, opposé à la politique d’assimilation, il rejoint les Heimatrechtler et sera de toutes leurs luttes : création de la Zukunft (1925), de la Volkstimme (1926). Il est signataire du manifeste du Heimatbund (1926) dont il devient le secrétaire général en mai 1927 après la démission de Jean Keppi. En novembre 1927, il co-fonde la Landespartei, qui réclame le droit pour les Alsaciens de disposer d’eux-mêmes, et en prend la direction. Ce parti résolument fédéraliste, sacralise la langue allemande, « l’âme du peuple », et le Volkstumalsacien. Il se donne la double mission d’être le fer de lance du mouvement autonomiste et d’incarner la « conscience nationale alsacienne ».

Le mécontentement allant grandissant, Paris réagit et accuse les autonomistes de fomenter un complot contre la sûreté de l’État. Entre novembre 1927 et mars 1928, leur presse est interdite et leurs principaux responsables emprisonnés. Karl Roos, en tournée de conférences en Suisse, échappe à l’arrestation. Suit le célèbre Komplott-prozess de Colmar de mai 1928 qui se termine par un flop judiciaire. Roos est jugé par contumace le 12.6.1928 et condamné à 15 ans de détention et 20 ans d’interdiction de séjour. Mais le 8 novembre 1928, il revient à Strasbourg au nez et à la barbe de la police et, le jour suivant, tient un grand meeting au Sängerhüss. Dès lors, il sera en butte à l’animosité de la police, qu’il vient de ridiculiser.

S’étant constitué prisonnier, en juin 1929, il est rejugé à Besançon et acquitté. Le 1.1.1930, avec Paul Schall et René Hauss, il fonde le quotidien ELZ - Elsass-Lothringische Zeitung. Populaire et charismatique, il enchaîne les succès. Élu au conseil municipal de Strasbourg en mai 1929, alors même qu’il est en prison à Besançon, il renonce au poste de maire qu’on lui propose (Il sera réélu au conseil de la ville en 1935). En 1931, il entre au conseil général du Bas-Rhin et en devient le vice-président. Il siège également au conseil d’administration des Hospices civils.

En automne 1937, pour lutter contre la déculturation scolaire, il crée l’Elsässisches Volksbildungsverein. Il veut alors se mettre un peu en retrait de la vie politique pour se consacrer pleinement à la défense de la langue, sa vraie passion. Mais pour les « nationaux », il continue d’incarner la ligne d’un autonomisme sans concession.

Paris frappe un grand coup

A partir de 1933/1934, avec la montée des tensions nationalistes, le lynchage médiatique des autonomistes reprend : on les traite d’« irrédentistes » et d’« agents de l’Allemagne ». Paris songe aux moyens législatifs pour neutraliser leurs chefs dont Karl Roos. La guerre qui pointe lui en fournit l’occasion. Un décret-loi du 17.6.1938 (complété par celui du 29.7.1939) permet de punir de mort de simples suspects d’espionnage, à charge pour eux de prouver leur innocence, ce qui est quasi impossible. Une campagne journalistico-policière est lancée pointant les autonomistes comme la cinquième colonne de l’Allemagne. De février à novembre 1939, perquisitions et arrestations des chefs autonomistes se succèdent. Les associations et la presse autonomistes sont interdites.

Dès le 4 février 1939, Roos est arrêté sous l’accusation d’espionnage portée par son chauffeur Julien Marco, un personnage trouble. Après une série d’interrogatoires orientés pour permettre l’application du décret-loi du 17.6.1938, il est transféré à la prison militaire de Nancy. Son dossier n’est instruit qu’à charge !

Que Roos, chef politique parmi les plus exposés d’Alsace, ait pu être employé par les Allemands pour des opérations de renseignements, est absolument invraisemblable !

Le Tribunal Militaire de Nancy est pourtant chargé de le juger… en sessions secrètes.

Roos est présumé coupable !

Les droits de la défense étant constamment violés, son procès confine au traquenard judiciaire. Il marque la collusion entre le gouvernement, la justice et l’armée : un seul défenseur sur les trois prévus est présent au procès, Me Berthon, qui est communiste alors que le Parti communiste vient d’être interdit ; les témoins à décharge demandés ne sont pas cités ; un seul homme politique, le conseiller général Gromer, peut venir témoigner en sa faveur ; les témoins à charge sont essentiellement les policiers, etc.

Hormis les déclarations accusatrices de Marco, qui s’avèra être un agent double manipulé par la police[1], le tribunal ne disposait d’aucun élément sérieux pour prouver que Roos avait espionné.

Les deux principales accusations

Dès décembre 1938, la police avait arrêté le faible Marco, dont elle savait qu’il était en relation avec le chef de la Gestapo de Kehl, Julius Gehrum. Avec lui, elle tenait le précieux fil qui allait lui permettre, le moment venu, de lier opportunément Roos à une procédure d’espionnage pour le faire tomber. Ce qui arriva. Placé devant le choix de passer devant un peloton d’exécution ou de permettre, par des témoignages appropriés, l’exécution de Roos, Marco accepta de charger son ancien patron. Il déclara avoir transmis des renseignements militaires aux Allemands sur son ordre, ce que Roos, qui ignorait les activités souterraines de son chauffeur, nia toujours fermement. D’ailleurs, d’après Stürmel, en juin 1940 et à deux reprises, face aux autres détenus alsaciens emprisonnés, Marco reconnaîtra avoir fait un faux témoignage.

La police exhiba également une photo prétendument de Roos en uniforme officiel des bourgmestres allemands, présenté comme étant celui de la S.A, et saluant, le bras levé. En effet, en 1934, une délégation du conseil municipal et des Hospices civils de Strasbourg avait effectué un voyage d’étude à Cottbus. Roos, le Dr Oster et les abbés Schies et Zemb en faisaient partie. C’est à la suite d’une soirée bien arrosée chez le maire que Schies, par plaisanterie, endossa l’uniforme de leur hôte suspendu à un porte-manteau. Oster prit une photo pour témoigner de la bonne humeur du moment. Pour les besoins du dossier policier, et vraisemblablement après avoir été falsifiée et retouchée[2], la photo sera présentée comme celle de Karl Roos en uniforme de la SA.

Le 26.10.1939 à 12h30, à l’issue d’une monstrueuse parodie de justice qui avait débuté le 23 octobre, Karl Roos, est condamné à mort. Dès lors, il est entravé jour et nuit par de lourdes chaines aux pieds[3]. Quant à son accusateur Marco, pourtant un espion avéré, il n’est condamné qu’à cinq ans de prison !

Le 9.11.1939, le pourvoi de Karl Roos est rejeté par le tribunal militaire de cassation. Le 6.2.1940, le président Albert Lebrun rejette le recours en grâce présenté par Me Berthon.

Son exécution

Le 7.2.1940, le Dr Karl Roos est fusillé par un glacial matin d’hiver lorrain au lieu-dit « La petite Malpierre », près de Champigneulles (54). Quand le procureur Marcy vient le tirer de sa cellule, il clame une dernière fois son innocence : « Je proteste contre ce jugement. Vous savez bien que je ne suis pas un espion ! ». Arrivé sur le lieu du supplice, il dit à l’aumônier : « Je meurs fidèle à ma foi, à ma Heimat et à mes amis ». Puis, on l’oblige à se mettre à genoux dans la neige, les mains entravées dans le dos et attachées au poteau d’exécution, et on lui bande les yeux. Il récite une vieille prière alsacienne : Jesus dir lebe ich, Jesus dir… ! Il n’a pas le temps de continuer. Pour l’achever, on lui tire une dernière balle dans la nuque ! Il est alors 6h58 du matin ! Quant au peloton d’exécution, on avait pris soin en haut lieu, à des fins de propagande, de ne choisir que des soldats alsaciens. Le lendemain, la presse parisienne exultait !

Les Nazis récupèrent sa mort à leur profit

Durant l’occupation, les Nazis récupèrent et instrumentalisent sa mort en le faisant passer pour un « combattant de la grande Allemagne ». Dès le 9.8.1940, le Reichsleiter Martin Bormann, depuis Obersalzberg, écrit au Gauleiter Wagner : « Le Führer a exprimé hier dans une conversation, qu’il tenait pour juste que l’Alsacien Roos ne soit plus considéré plus longtemps comme un autonomiste alsacien ; mais, d’après l’avis du Führer, le parti devrait s’accaparer Roos et le présenter comme un combattant de la liberté de la grande Allemagne »[4]. Dès lors, la Gaupropagandaleitung ne le fera plus apparaître que comme un héros allemand. La place Kléber est rebaptisée « Karl Roos-Platz » ; en juin 1941, sa dépouille est transférée dans la Friedensturm de la Hünenburg et déposée dans un sarcophage de grès.

À la libération, en novembre 1944, le sarcophage est précipité du haut de la tour dans le ravin en contrebas. À ce jour, on ne sait toujours pas ce qu’il est advenu de sa dépouille. Dans le climat de haine qui accompagnait l’épuration, on prit alors prétexte des honneurs dont la propagande nazie avait entouré, à titre posthume, le « martyr de la cause allemande », pour couvrir une nouvelle fois d’opprobre et flétrir durablement son nom et sa mémoire. Ce qui n’a été qu’une manipulation de la Gaupropagandaleitung, sera présenté comme la confirmation des accusations portées contre lui en 1939. En 1946, Camille Wolff, candidat à la députation du Bas-Rhin, ira même jusqu’à se glorifier sur ses affiches électorales d’avoir demandé à intégrer le peloton qui devait exécuter Karl Roos !

Pas de preuves de sa culpabilité (B.Vogler)

À présent, des historiens s’accordent à penser que Roos était innocent des accusations portées contre lui. L’historien Lothar Kettenacker, parle de « crime judiciaire » et de « folie politique »[5]. De son côté, l’historien Bernard Vogler affirme que « les Français n’avaient pas la preuve de sa culpabilité »[6].

Curieusement, le dossier de la procédure militaire de Roos a disparu des archives : « Son dossier a été emporté ou détruit lors de l’occupation allemande », écrit l’officier en chef des archives de la Justice militaire[7]. « Si les archives du procès avec les interrogatoires, les rapports de police, voire même la sténographie complète des débats du 23 au 26 octobre 1939, devaient disparaître après 1945, car à cette date, elles existaient encore, on pourrait supposer que c'est à dessein », prévenait déjà dans les années 60 Marcel Stürmel dans son ouvrage en préparation « Zwischen Hammer und Amboss » (consultable aux Archives municipales de Strasbourg ou à la BNU). Parfaitement au fait de l’affaire, il affirme qu’en 1945, les actes du procès étaient encore disponibles[8]. Ils sont d’ailleurs évoqués à plusieurs reprises lors de l’instruction du procès de l’ex-député J.-P. Mourer en 1946/1947, ce qui laisse supposer que les juges d’instruction en avaient alors connaissance.

On est donc en droit de se poser la question : en l’absence de pièces attestant de sa culpabilité, comment certains journalistes ou historiens peuvent-ils affirmer que Roos était coupable ?

Bernard Wittmann 7.2.2020

[1] Il communiquait les renseignements glanés au sein de la Landespartei au commissaire Becker (source : Marcel Stürmel, Zwischen Hammer und Amboss, op. cit. II. 40-42, p. 147 à 150).

[2] « On a mis sa tête sur un uniforme », dira Zemb au député Seltz qui en fait état dans son Journal (6.3.1940).

[3] Heinrich Baron, Mit Karl Roos – Die letzten Tage in der Todeszelle, Verlag des Straßburger Monatshefte, 1940, p.44.

[4] Marcel Sturmel, Zwischen Hammer und Amboss – Beiträge zur elsässischen Geschichte von 1939 – 1945, II 42 p.346.

[5] Lothar Kettenacker, Nationalsozialistische Volkstumspolitik im Elsass, Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart, 1973, p.32 : « Es war nicht nur ein Justizverbrechen, sondern darüber hinaus eine große politische Torheit, denn auf diese Weise schuf man einen Märtyrer für das Deutschtum im Elsaß ».

[6] Interview de B. Vogler dans le mensuel Rot un Wiss n°230, février 1997, p.5.

[7] Lettre du 27.8.2003 du Dépôt central d’Archives de la Justice militaire à l’auteur.

[8] Marcel Stürmel, Zwischen Hammer und Amboss – Beiträge zur elsässischen Geschichte von 1939 – 1945, II 28 p.136.

Monument aux morts de 14-18 à Soufflenheim

UNE CURIOSITE[1] : UNE STATUE DE JEANNE D’ARC À… SOUFFLENHEIM !

Ce curieux monument de Soufflenheim dédié aux morts de la guerre 14-18 appelle un double questionnement :

Que vient donc faire la « pucelle », épée à la main, à cet endroit, dans cette commune du nord de l’Alsace ? Elle n’a pourtant aucun lien avec l’histoire de notre région, ni avec celle de cette localité.Elle n’est même pas Lorraine, mais Barroise, puisque née à Domrémy sur une terre du duc de Bar, vassal du roi de France. Si elle avait été lorraine, elle serait allée défendre Sigismond, empereur du Saint Empire romain germanique ! Ajoutons encore qu’elle n’a sans doute jamais mis les pieds en Alsace et qu’à aucun moment, il ne lui a été donné de jouer un rôle quelconque dans l’histoire de notre pays. D’ailleurs, à cette époque ni l’Alsace, ni la Lorraine n’étaient françaises, toutes deux faisaient parties du Saint-Empire.

Alors, il faut bien en conclure que ce monument dédié à cette icône du roman national français n’est qu’une forme de balisage du territoire, la marque ostentatoire du propriétaire. Jadis, dans les colonies françaises, en Afrique Noire, en Cochinchine, au Maghreb… les monuments dédiés à Jeanne d’Arc fleurissaient comme un symbole de l’impérialisme français triomphant : le dominant imposant sa mythologie nationaliste au dominé ! Mais quand certains, de plus en plus nombreux, commencèrent par trouver la symbolique un peu trop nationaliste, trop va-t-en-guerre, on mettra l’Église catholique à contribution pour pouvoir mettre davantage l’accent sur « Jeanne la Sainte [2]» (rappelons que ce n’est que le 16 mai 1920 qu’elle fut canonisée… soit 500 ans après sa mort !!).

D’ailleurs les Algériens[3]ne s’y sont pas trompés : en août 1962, un mois après l’indépendance de l’Algérie[4], la statue équestre de Jeanne d’Arc à Alger fut abattue de son socle par la foule, puis décapité et amputée de son bras droit portant l’épée. Aujourd’hui encore, les Maohis de Polynésie et les Kanaks de Kanaky ont droit, eux aussi, à « leur » Jeanne d’Arc : à Papeete existe une rue Jeanne d’Arc et sur une place de Nouméa, place des Cocotiers, trône toujours une statue grandeur nature de la « Pucelle » de Domrémy ! Dans cette généreuse distribution, les Alsaciens ne furent bien sûr pas laissés en reste, ils ont même été plutôt bien servis : Colmar, Schlettstadt, Strassburg, Mülhausen… ont toutes une rue à son nom. Et à Strassburg, sur la place Arnold, domine toujours une imposante statue équestre de la « Pucelle nationale ».

Légende : « Va t’en ! C’est moi qui garde l’accès du sol Français ! »

Mais une autre question vient à l’esprit à la lecture de la plaque portant la mention : « Jeanne d’Arc - Monument aux morts de la guerre 1914 – 1918 ». Les Français ayant fait de Jeanne d’Arc l’incarnation de l’héroïsme et du patriotisme français, mais aussi de la France victorieuse chassant l’occupant de son sol, que viennent faire là nos Feldgraue alsaciens qui se battaient pour le Reich et le Reichsland (d’où la mention À nos morts et non, comme dans le restant du pays, Morts pour la France[5]) ? Ils ne peuvent pas être considérés comme des occupants dans leur propre pays ou alors, s’agissait-il de les bouter hors d’Alsace eux aussi… comme les Alt-Deutsche ? Les messages envoyés par ce monument sont donc totalement contradictoires : d’un côté, on entend honorer le sacrifice de nos Feldgraue morts pour leur pays, et de l’autre, on y intègre un symbole qui, de manière subliminale, leur montre la porte et les assimile, eux les indigènes, à des occupants !! C’est évidemment absurde.

Cette instrumentalisation de nos morts est bien entendu intolérable. Cependant, un ami m’a fait cette remarque très pertinente à propos de ce monument de Soufflenheim : « Encore heureux qu’ils n’aient pas pris un poilu, comme c’était la mode à l’intérieur ». Oui, on peut évidemment aussi le voir ainsi.

En attendant, il semble bien que personne dans la commune de Soufflenheim ne se soit élevé contre cette manipulation de l’histoire.

Bernard Wittmann. 5.10.2019.

Monument aux "martyrs de l'Indépendance nationale" et en l'honneur de Vercingétorix et Jeanne d'Arc (1872) par Émile Chartrousse.

[1]Il existe un autre monument aux morts du même type, à La Walk, inauguré en juin 1926. Là, contrairement à celui de Soufflenheim, Jeanne est en position de prière et ne porte pas d’épée à la main. Mais peut-être existe-t-il encore d’autres monuments de Jeanne d’Arc en Alsace ? Dans un tout autre registre, puisqu’il s’agit de la guerre 39-45, Waldighoffen a même fait mieux que Soufflenheim, Obernai et La Walk (voir Le-Petit-Paris-a---Waldighoffen-Article-de-Rene---Minery.pdf). Heureusement que le ridicule ne tue pas !

[2]Jeanne aurait entendu des voix divines lui demandant de sauver la France de l’envahisseur… ce qui revient à attribuer un caractère de construction divine à la France.

[3]En Algérie, on érigea quatre statues de Jeanne-d’Arc : à Alger, Oran et Bône.

[4]L’indépendance de l’Algérie a été proclamée le 5 juillet 1962.

[5]Encore que le monument aux morts d’Obernai assimile nos Feldgraue tombés au combat aux « morts pour la France (la patrie) » !

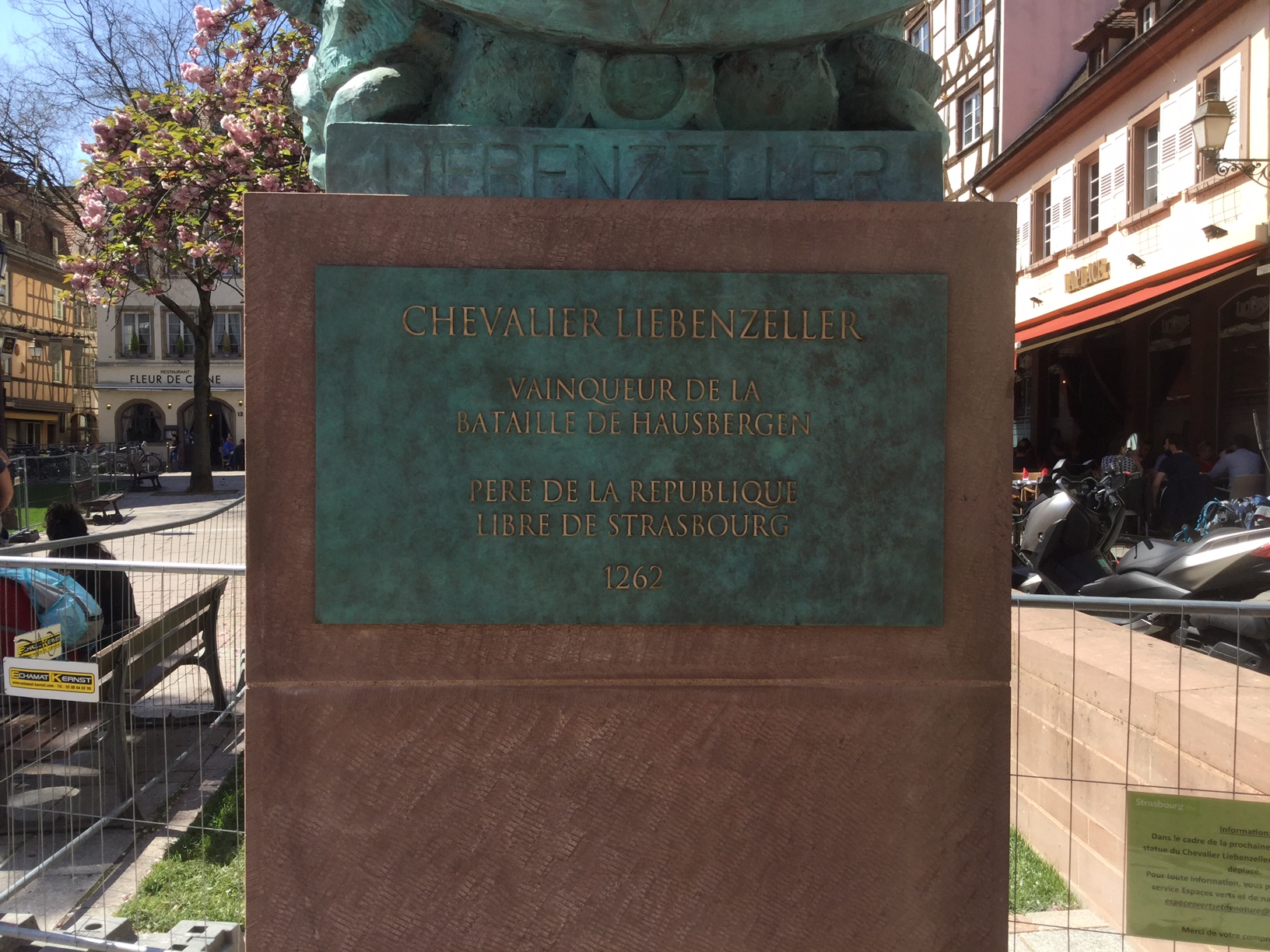

A propos de l'érection de la statue de Reimbold Liebenzeller

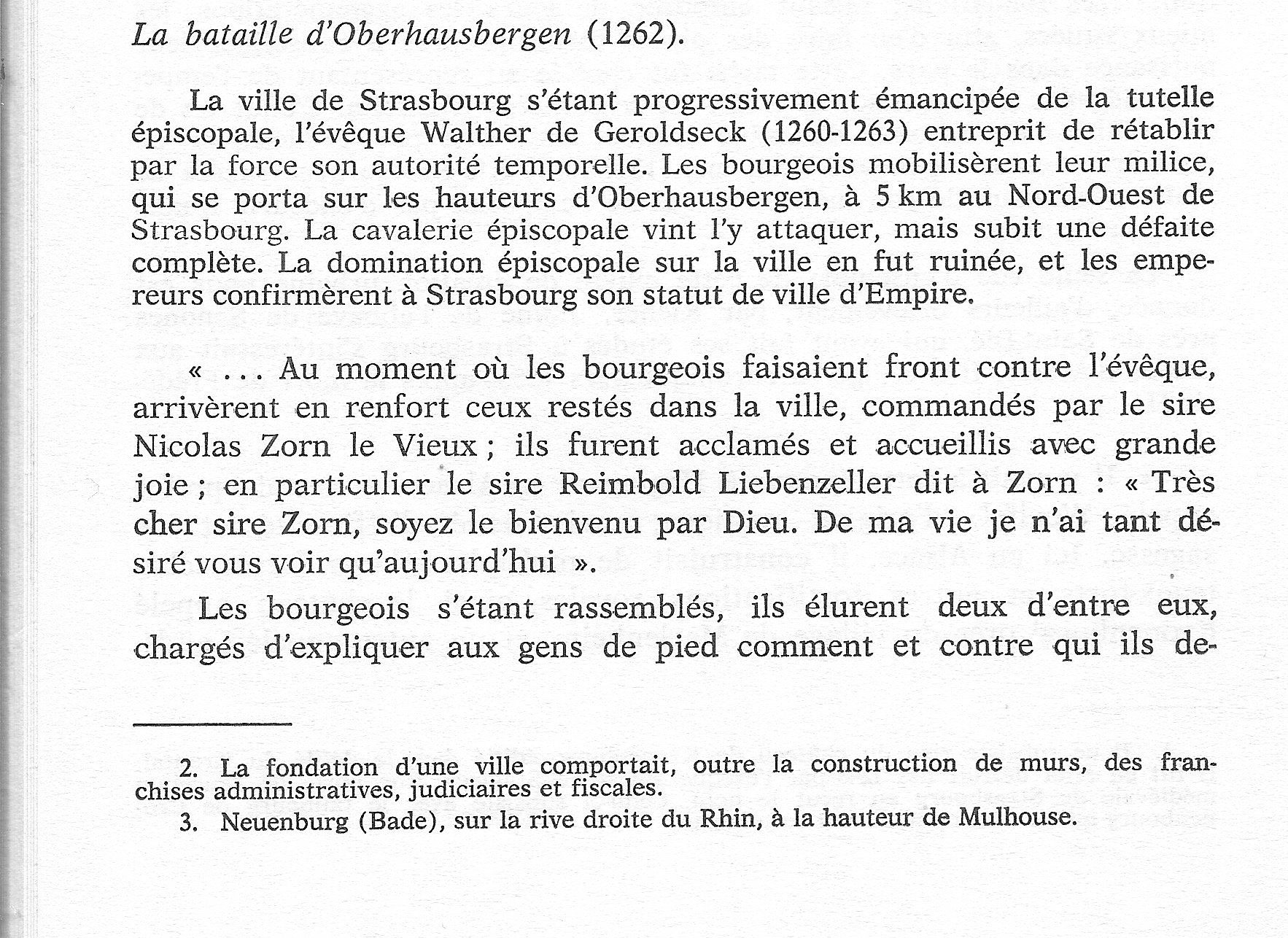

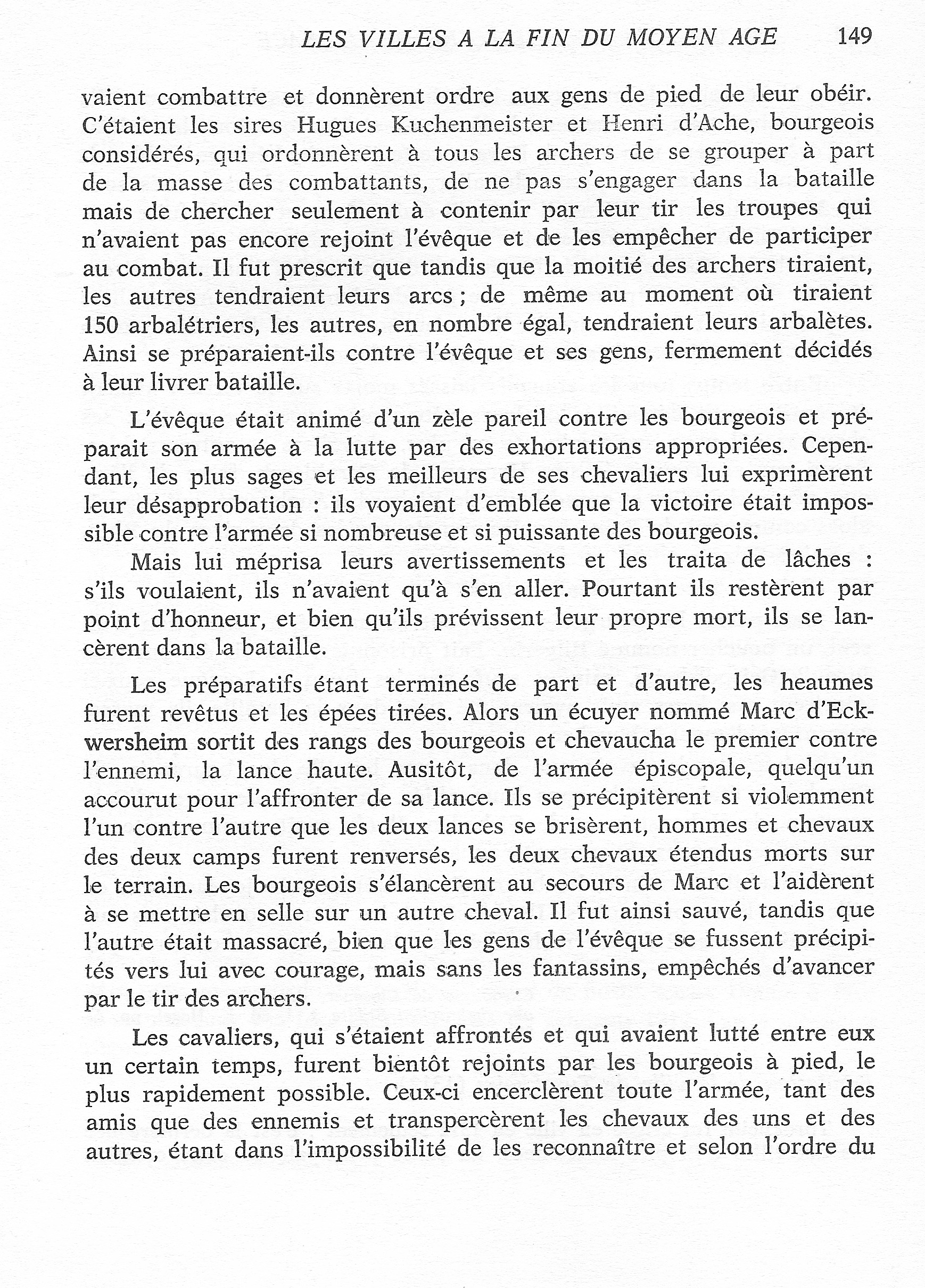

Trois pages tirées de la chronique de Closener pour expliquer la bataille d'Oberhausbergen en 1262 (voir ci-après) et quelques réflexions sur la statue de Reimbold Liebenzeller érigée place des Tripiers et inaugurée le 16 avril 2019.

Cette bataille fut évidemment très importante pour Strassburgpuisqu'elle a permis à la ville de se libérer de la domination épiscopale et de gagner son autonomie. L'idée d'ériger un monument à la mémoire d'un de ceux qui permirent cette victoire est donc plutôt une bonne idée dont il faut féliciter la mairie. Cependant, il faut préciser que Liebenzeller ne fut pas le seul héros de cette journée historique. D'autres comme les sires Zorn, Kuchenmeister, Ache ou Eckwersheim mériteraient tout autant d'être honorés. Pourquoi occulter leurs noms et n'en retenir qu'un seul ??

La victoire d'Oberhausbergen aura permis à la ville de Strassburgd’accéder au rang de « ville libre impériale », soit un statut d’Etat au sein du Saint Empire. Il n’y avait dorénavant plus de seigneur entre elle et l’Empire.

Aussi, les bourgeois et les artisans révoltés de Strassburg feront-t-ils des émules dans les autres villes, tout autant éprises de ces libertés attachées à l’immédiateté d’Empire.

Mais certains historiens tirent une tout autre conclusion de cet évènement. Pour eux, cette victoire ruinait dans le même temps l’espoir d’une unification de l’Alsace. En effet, l’évêque Walther von Geroldseck, seigneur le plus puissant du pays, possessionné en Basse- et Haute-Alsace ainsi que sur la rive droite du Rhin, voulait fonder une grande principauté épiscopale alsacienne autour de laquelle auraient pu s’agréger les autres petites souverainetés. Cet ensemble, une fois uni, aurait pu évoluer ensuite vers un Etat alsacien indépendant et puissant. L’échec de l’évêque aurait donc, indirectement, favorisé la fragmentation ultérieure de l’Alsace... et facilité du même coup l'annexion française au XVIIe siècle !

Cependant, même si ces arguments se tiennent, on peut néanmoins objecter que, chaque évêque venant d’une autre famille, ceux qui allaient succéder à Walter von Geroldseck n’allaient pas forcément décider de continuer sa politique. Par ailleurs, lors de la tentative de l’évêque de soumettre à son pouvoir la Basse, puis la Haute-Alsace, il se heurta partout à une violente opposition, à commencer à celle des comtes de Habsburg. Il aurait donc été très difficile aux évêques de mener à bien ce plan. Seuls les Hohenstaufen pouvaient réaliser cette union, d’ailleurs ils en avaient la volonté, mais leurs territoires étaient trop disséminés.

Reste la plaque commémorative :

Celle-ci est entièrement en français, une langue qu’ignorait pourtant Liebenzeller. Une plaque bilingue aurait été une occasion unique d’honorer la langue historique de l’Alsace, celle de nos aïeux…et, du même coup, de respecter la vérité historique. Les révoltés étaient allés à la bataille en lançant le cri : « Für Ehre und Freiheit » (formule plus sobre... un uf Ditsch) ! Mais en Alsace, tout est toujours fait à moitié et dès que nos édiles se mêlent d’histoire ou de culture alsaciennes, immédiatement ils les « folklorisent » ou les instrumentalisent !

Une erreur grossière :

Et puis, on peut relever une erreur grossière : Liebenzeller « Père de la République de Strasbourg » ! Or, après la victoire d'Oberhausbergen, on ne peut parler que de la « ville libre de Strassburg » (Freie Reichsstadt Strassburg)… la république viendra bien plus tard !! Un ami, médiéviste allemand, m’a écrit à ce propos : « Dem Mittelalter waren Begriffe wie « Republik » und « Staat » gänzlich unbekannt ». En effet, ce n’est qu’à partir du XVe siècle, au temps des premiers Humanistes, alors qu’on découvrait les sources antiques et qu’on lut chez Cicéron et Livius l’expression « res publica », que certaines villes d’Empire se qualifièrent de « respublicae » et encore, uniquement dans les documents et textes en latin, pas en allemand. Ajoutons encore à la marge que Liebenzeller ne s’appelait pas Reimbold, mais en réalité Reinbold. Quel bricolage !!

Lors de l’inauguration de la statue de Reimbold Liebenzeller le 16 avril 2019, dans son allocution, le maire Roland Ries n’a pas prononcé une seule phrase, pas un mot, dans la langue du héros qu’on honorait et de sa patrie. Honorer la langue de Liebenzeller lui-même, eût été la moindre des choses et des politesses ! Lamentable, une véritable opération de mystification !

Curieusement, quand commença la cérémonie, un immense drapeau européen voilait la statue. Pourquoi ce choix ? Un rot un wiss aux antiques couleurs de la « Freie Reichsstadt Strassburg » n’aurait-il pas eu infiniment plus de gueule… et de légitimité ? (d’ailleurs, quel est le rapport entre l’Union Européenne et le brave Liebenzeller ?).

Bernard Wittmann (18.4.2019)

Note documentaire sommaire : En 1262, n’étant pas une cité impériale, Strassburg accède alors au statut de ville libre quasi indépendante dans l’empire, à l’instar de Köln, Worms, Regensburg (Ratisbonne). En 1273, c’est Rudolf von Habsburg (1273 à 1291), l’ancien général en chef des milices strasbourgeoises devenu empereur (non couronné par le pape) qui confirma tous les privilèges de la ville, affranchit ses citoyens de toute juridiction étrangère et les dispensa d’un impôt qu’ils avaient à payer aux empereurs. En 1262, il n’était donc pas encore question de « République » (on ne pourra parler de « République » qu'à partir du Schwoerbrief (1413) qui donnait une constitution à la ville… et encore)!

(source : Sous la direct. de Ph. Dollinger, Documents de l’Histoire de l’Alsace, éd. Privat, 1972, p.p. 148 à 150)